2023年7月3日,专业科研训练课程暑期实践活动顺利结束。由周文教授带队,组织本科生与研究生前往珠海和香港两地进行学术交流👣。参观当地气象部门✥,了解大气与海洋科学的前景,领略粤港澳大湾区的建设与发展,感受当地的风土人情。

专业科研训练课程,旨为加强学生科研训练课程实践能力、丰富专业内涵,提升科学意识和科学素养🤪,发挥局校合作机制活力🗝⭐️,强化气象专业人才培养,双向赋能🦸♀️🏌🏿♂️,协同发力,推动气象和教育事业高质量发展⏫。

6月30日早晨,一行人前往珠海市气象局。珠海市气象局李叶新局长向大家介绍了珠海市气象观测的发展史、最新成果和领先技术。珠海是一个饱受台风🀄️、暴雨、强对流等灾害性天气影响的城市📨✊🏽,珠海市在一代又一代气象工作者的努力和与澳门气象部门的合作下,逐步建成了较高密度的监测站点,对灾害性天气的预报能力不断提升👳🏻♂️。通过多个以应用为导向的科研项目,珠海市气象局在天气雷达领域走在了国内前列,并与澳门地球物理暨气象局开展了深度合作。

图 与讲解员沟通交流,学习气象探测及预报业务情况

下午↘️,一行人前往港珠澳大桥管理局🥭,了解港珠澳大桥的建设历史、造型结构与施工流程。在讲解员生动而细致的讲解下,同学们惊叹于港珠澳大桥这一世界工程史上的奇迹。港珠澳大桥极大地方便了三地人员和货物的流通🫠,提升珠江三角洲地区的综合竞争力💂🏼♂️,保持港澳的长期繁荣稳定。

图 参观港珠澳大桥展厅合影

在横琴粤澳深度合作区展示厅,讲解员从地理区位𓀒、产业结构、人才战略等方面向大家介绍了横琴与澳门携手发展的历程🤌,坚信未来在粤澳深度合作项目的贯彻下,横琴一定能“横空出世⚙️,琴鸣天下”☦️,也深刻感受到国家在促进澳门经济适度多元发展上所做的努力🧑🏿⚖️。

图 在横琴粤澳深度合作区合影

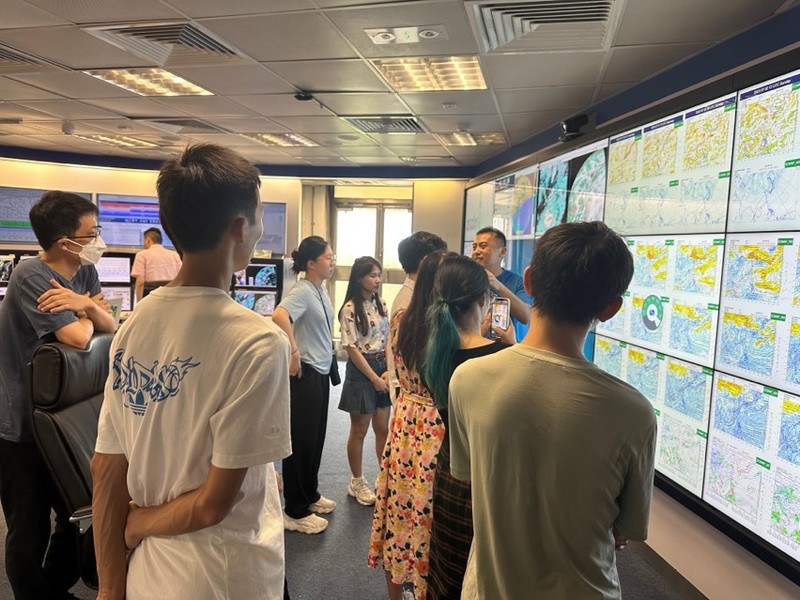

7月1日🙆🏻♂️,通过港珠澳大桥🔵,从珠海直通香港。一桥连三地🏃➡️👤,也连接未来。在香港回归26周年之际,前往“远东三大观象台”之一的香港天文台参观与交流。陈栢纬台长欢迎大家的到来🤵🏼♂️,并与大家亲切交流。之后由科学主任沈志泰先生带领同学们参观学习🚣🏽。在百周年纪念大楼六楼的预报中心,可以看到已经投入使用的各种先进预报模式🏤,其中包含天文台自行研发的“小涡旋”临近预报系统🫨。不同模式的结果由预报中心的多功能显示屏呈现且可以便捷地切换比较。同学们还注意到⛰,预报中心仍保留着传统手绘形式的天气图,沈主任解释说虽然计算机模式可以方便地呈现结果并在逐渐取代手绘,但是手绘天气图可以培养预报员的“感觉”💇♀️👸🏻。在台长会议室🧑✈️,陈列有雷达显示屏👩🏻⚕️,八号风球模型等等👨🏼🎨,这些精致的物件记录了香港天文台百年发展的历史。

图 与香港天文台台长的合影

图 参观香港天文台

图 在模拟绿幕前当主播

展馆外就是香港天文台的气象观测场,学习了风球的辨识并近距离地观察观测仪器💂🏿♂️,其中不乏一些历史悠久的设备。最后,沈主任在报告厅内向大家详细介绍了香港天文台门户网站上提供的便民服务👨🚒🚔,包括九日的天气预报🧙🏼,也有针对如渔民、航运等细分领域的天气信息🏋🏿♂️,另有地震海啸报告等全面且丰富的内容👌🏽。此外,香港天文台还作为自媒体平台坚持向民众做气象科普。

图 在气象观测场参观学习

结束天文台的参观后🗂,一行人一路向南步行至维多利亚港。适逢香港回归纪念日🤱🏻,香港本不宽阔的街道显得更加拥挤🐛。

图 在维多利亚港合影

傅正航同学说道⛅️,“在香港天文台的实地走访中,我切身感受到香港天文台在城市气象观测、服务以及科研上👮🏻♂️,尤其是热带气旋应用科研上的巨大贡献。香港天文台的厚重观测历史和与时俱进👈🏽、不断升级迭代的应用🧔🏿、服务、科研系统👯🤾🏻,毫无疑问已处于国际前列🙀,是我们不断学习进步的宝库。香港回归🕺,百年梦圆。通过这次在珠海和香港的交流学习,我们不仅丰富了专业学科知识🍏,更是通过线下实践,亲身感受到了祖国气象科技的蓬勃发展,同时也进一步培养了我们对大气学科学习的兴趣🤹🏿。”

图文:刘齐七,徐哲轩,傅正航